В ООН началось подписание Конвенции против киберпреступности

Это первый глобальный документ в этой сфере, его запустили с подачи России В ООН началось подписание Конвенции против киберпреступности ООН открыла к подписанию Конвенцию против киберпреступности. За 20 лет это первый глобальный юридически обязывающий документ в этой сфере. О его сути и роли России в его создании — в материале РБК

25 октября в столице Вьетнама Ханое начнется подписание Конвенции ООН против киберпреступности. Это первый за 20 лет юридически обязывающий документ, который задает единые международные стандарты для борьбы с киберпреступниками и создает основу для глобального сотрудничества в этой сфере.

Россия — один из соавторов документа и приветствует его подписание. По поручению президента Владимира Путина с российской стороны конвенцию подпишет генеральный прокурор Александр Гуцан. «Принятый документ — итог пятилетней кропотливой работы государств — членов ООН. Он стал первым в истории универсальным международным договором в области информационной безопасности, подтвердил востребованность новых норм международного права для справедливого регулирования цифровой сферы в интересах всего мирового сообщества», — заявил МИД России в декабре 2024 года.

США и их партнеры конвенцию в ее нынешнем виде отвергают. Их опасения заключаются в том, что этот документ может повлечь нарушения прав человека, включая акты транснациональных репрессий (экстерриториальная слежка и преследование правозащитников), целенаправленное преследование сотрудников технологических компаний и специалистов по кибербезопасности, злоупотребление запросами на предоставление электронных доказательств и т.д.

Конвенция открыта для подписания вплоть до 31 декабря 2026 года. Она вступит в силу, после того как к ней присоединятся 40 государств, на 90-й день после того, как будет сдана на хранение 40-я ратификационная грамота. Государство может денонсировать конвенцию — для этого ему надо отправить письменное уведомление генсекретарю ООН, через год после уведомления страна перестает считаться участницей конвенции.

Чему посвящена конвенция

Цели конвенции — усилить глобальную борьбу с киберпреступностью; поощрять, облегчать и укреплять международное сотрудничество, техническую помощь в этой сфере.

Это 55-страничный документ, который состоит из девяти глав и 68 статей. Он криминализует правонарушения, совершенные с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), выделяя 11 категорий таких преступлений: незаконный доступ; незаконный перехват; воздействие на электронные данные; на информационно-коммуникационную систему — ИКС; неправомерное использование устройств; подлог с помощью ИКС; хищение или мошенничество с помощью ИКС; преступления, связанные с размещением в интернете материалов со сценами сексуальных надругательств над детьми или их сексуальной эксплуатации; домогательство или создание доверительных отношений с целью совершения сексуального преступления в отношении ребенка; распространение интимных изображений без согласия; отмывание доходов от таких преступлений.

В конвенции оговорено, как страны-участницы могут установить в отношении преступников свою юрисдикцию, и обозначены общие рамки того, какими должны быть процессуальные меры и их правоприменение. Документ регламентирует международное сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступниками, техническую помощь стран друг другу и обмен информацией. При этом участники должны создать национальные контактные центры, которые будут работать 24 часа в сутки семь дней в неделю; их задача — неотложная помощь в проведении уголовных расследований по делам о киберпреступлениях.

Координировать эти вопросы будет Управление ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime — UNODC), ключевой орган конвенции — Конференция стран-участниц.

Как создавался документ

Предыдущий многосторонний юридически обязывающий документ в сфере борьбы с киберпреступниками — Будапештская конвенция, или Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации ETS № 185, — была открыта для подписания в 2001 году и вступила в силу в 2004-м. К ней присоединились 68 стран, в основном западных.

Россия выступает против этого документа, считая его инструментом вмешательства во внутренние дела других государств: статья 32.b этого документа предполагает, что его страны получают со своих компьютеров трансграничный доступ к информации на компьютерах друг друга.

«Создание конвенции на уровне ООН, напротив, воспринимается как позитивный шаг, — сказал РБК консультант ПИР-Центра, кандидат политических наук Леонид Цуканов. — Она закладывает на глобальном уровне правовую основу для борьбы с киберпреступлениями и является первым юридически обязывающим документом на таком уровне, что должно способствовать совершенствованию национальных подходов к борьбе с киберпреступлениями».

Конвенция ООН по киберпреступности появилась в том числе с подачи России, которая на протяжении многих лет занимает активную позицию по теме информационной безопасности. Так, ежегодно с 1998 года она была инициатором резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», которая подчеркивает центральную роль Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности при использовании ИКТ (последний вариант резолюции был принят в 2023 году). В 2011-м Россия вместе с Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном обратилась к генсекретарю ООН с предложением разработать в рамках организации правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности.

Работа над нынешней конвенцией началась в 2019 году, когда Генеральная ассамблея ООН учредила для этого специальный межправительственный комитет экспертов. 24 декабря 2024 года Генассамблея проголосовала за резолюцию, которая закрепила конвенцию. Документ был принят большинством голосов, но не консенсусом. За проголосовали 79 стран, в их числе Россия и другие страны БРИКС, государства СНГ, а также ряд стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, включая Саудовскую Аравию, Алжир, Венесуэлу. Против выступили 60 государств, в их числе США, Канада, Великобритания, Австралия, Южная Корея, Израиль, Грузия, Украина и ряд стран Евросоюза. Воздержались 33 страны, в их числе Аргентина, Мексика, Чили, Сингапур.

Москва играла в разработке конвенции ключевую роль, российская дипломатия шла к ее принятию 15 лет, говорит исследователь политических вопросов информационной безопасности, аспирант Университета Джонса Хопкинса, автор телеграм-канала «Кибервойна» Олег Шакиров. «При этом России не удалось выполнить все свои задачи и получить на выходе именно такой текст, какой она хотела. С одной стороны, она закрепила в конвенции принцип защиты суверенитета, но с другой — не удалось добиться широкого охвата конвенции», — отметил он, пояснив, что сторонники более узкого охвата — в первую очередь страны Запада — настаивали на том, чтобы ограничиться чисто компьютерными преступлениями (взломы сетей, кража электронных данных и т.д.); Россия же и ряд других стран ратовали за то, чтобы включить в список более широкий список преступлений, которые совершаются с использованием компьютера (в частности, терроризм). «В итоге участники переговоров сошлись на более узком охвате, но не все остались довольны. Россия уже заявила о начале работы над дополнительным протоколом, который расширит перечень криминализованных деяний. Западные страны к нему вряд ли присоединятся, но многие страны из Африки, Азии, возможно, поддержат эту инициативу и смогут сотрудничать в более широком формате», — рассуждает Шакиров.

Он отметил, что и до подписания конвенции существовало много механизмов для сотрудничества в сфере кибербезопасности. Это двусторонние договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам, которые определяют порядок сотрудничества между правоохранительными органами. Например, у России есть несколько десятков таких договоров, у США — более чем с 70 странами. Также есть Будапештская конвенция Совета Европы, соглашения на уровне СНГ и других организаций. Есть отдельные менее формальные инструменты, вроде запущенной в 2021 году США Инициативы против программ-шифровальщиков (Counter Ransomware Initiative). Наконец, борьбу с киберпреступностью помогают координировать Европол и Интерпол.

Впрочем, перечисленные инструменты не были идеальными. По словам члена рабочей группы ООН по управлению данными Луки Сафонова, двусторонние соглашения между отдельными государствами, работа через различные международные организации были недостаточно оперативными из-за сложных бюрократических процедур. «Также существуют региональные инициативы, например Конвенция Совета Европы о киберпреступности, но у нее нет всемирного охвата, в том числе она не затрагивает Россию», — пояснил он.

До сих пор международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью было фрагментированным, соглашается эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий. По его словам, ранее ключевой являлась Будапештская конвенция, из которой Россия впоследствии вышла, «опасаясь, что различные страны, в первую очередь США, начнут проводить на территории России мероприятия по поимке хакеров или сбору доказательств в обход национальных властей».

Лукацкий также отметил, что взаимодействие России на основе двусторонних соглашений после 2022 года практически «сошло на нет» и сохранилось лишь с дружественными странами. Сам по себе этот способ, по его словам, работал недостаточно эффективно из-за бюрократии и долгих процедур взаимодействия через Интерпол или МИД, что в условиях киберпреступлений, где важна скорость, является критическим недостатком.

Будет ли эффект от новой конвенции

«У стран уже есть множество инструментов, у одних больше, у других меньше. Но для всего этого пока не было единой международно-правовой основы, которую как раз и должна составить новая конвенция против киберпреступности», — отметил Олег Шакиров. С ее подписанием у стран появится общий знаменатель, что расценивать киберпреступлением. Например, онлайн-мошенничество или домогательство до детей в интернете, согласно конвенции, всеми участниками должны будут рассматриваться как преступные деяния; соответственно, по таким делам должно быть проще сотрудничать правоохранительным органам разных стран. Кроме того, в конвенции прописаны механизмы такого сотрудничества, какую помощь и на каких условиях можно оказывать и т.д.

«При этом сотрудничество может работать даже для стран, у которых нет двусторонних договоренностей», — обратил внимание Шакиров, оговорившись, что есть достаточно широкие критерии, при которых в оказании помощи может быть отказано, — например, если выполнение просьбы другого государства угрожает суверенитету, безопасности, жизненным интересам страны. «На практике такие оговорки, скорее всего, будут использоваться между странами, у которых отношения не в лучшем состоянии, и это будет серьезным ограничителем для универсального применения конвенции», — считает он.

По словам Луки Сафонова, новая конвенция ООН позволит установить единые стандарты для уголовного законодательства, процедур расследования и сбора доказательств для всех стран-участниц. «Это важно, потому что киберпреступник может атаковать из любой точки мира, и, если в какой-то стране нет состава преступления, он найдет там укрытие», — отметил Сафонов. Кроме того, конвенция прямо фокусируется на защите самых уязвимых — детей, а также на помощи всем жертвам, столкнувшимся с преступлениями в интернете. «Нужно понимать, что киберпреступность — это транснациональная угроза, ее невозможно победить в одиночку. Объединение усилий разных стран под эгидой ООН создает мощный инструмент, который лишает преступников серых юрисдикций и делает мир цифровых технологий безопаснее для всех», — оптимистичен Сафонов.

Впрочем, Лукацкий считает, что новая конвенция не «сильно облегчит ситуацию в текущих геополитических условиях». «Возможно, когда наступит мир, изменится и ситуация с реализацией данной конвенции. Пока у нас просто есть некий документ, который позволяет в будущем наладить взаимодействие между правоохранительными органами различных стран для поимки преступников или как минимум для обмена информацией», — констатирует он.

Читайте РБК в Telegram

Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

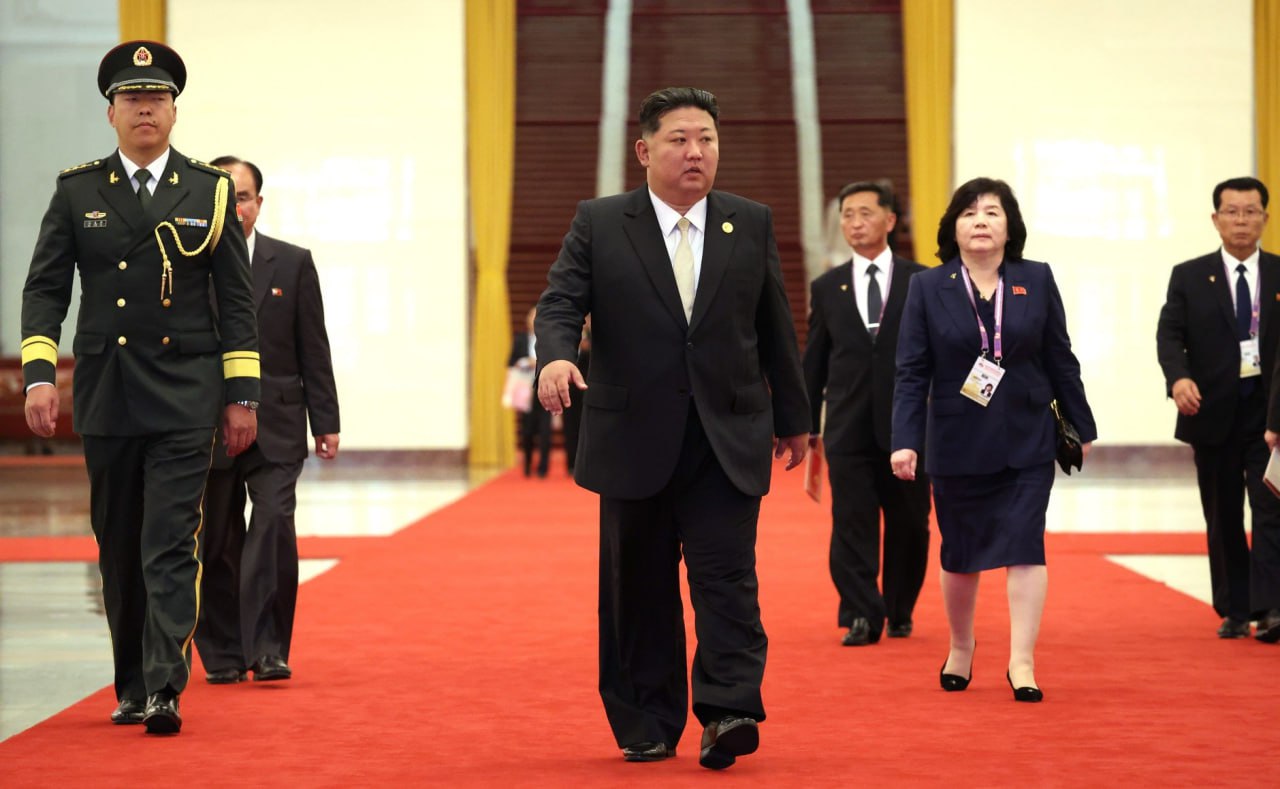

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Авторы Теги

Источник